Yves Peltier – 2015

Avec cette exposition «Canis Lingua», organisée à Madoura, Lieu d’Art d’Histoire et de Création, Marc Alberghina dépasse étonnamment la seule fascination que l’on éprouve spontanément pour l’étrange beauté formelle de cet organe, à la fois si captivant et repoussant, qu’est la langue. Une beauté qu’il a su orchestrer avec des œuvres surdimensionnées à l’aspect sculptural, pour convoquer au travers de ces dernières à la fois un riche univers sémantique, une rare mais percutante imagerie ancrée depuis longtemps dans l’inconscient collectif et des problématiques liées aux modes de représentation de cette dernière, sans oublier l’aspect, le rôle sociologique de l’objet «incriminé».

Le latin a ceci de très pratique aujourd’hui que, très peu étudié, pour tout dire de moins en moins, qui plus est jamais parlé, il se pare d’une aura bien particulière. Celle d’une intellectualité qui fait passer pour des gens cultivés, tous ceux qui, sans effort, avec l’aide d’un de ces petits dictionnaires bien pratiques, très peu chers et, au demeurant, assez faciles à trouver- ou bien grâce aux sites de traduction disponibles sur internet, réussissent à retenir assez facilement quelques dizaines de mots à la suite.

C’est ainsi, avec un plaisir non dissimulé et un petit air goguenard que je suis arrivé, ce matin-là, chez Marc Alberghina, fier de ma trouvaille. Il faut dire que, depuis quelques jours, nous étions, lui et moi, très ennuyés. Comment ne pas heurter les âmes par trop sensibles qui nous attendraient au détour d’une morale à géométrie décidément très variable. La solution était toute trouvée. Le latin serait donc adopté, joli pied de nez.

Il ne restait plus qu’à trouver la bonne formule, toute aussi magique que latine, pour transformer un «Langues de Putes» rabelaisien ou plutôt sadien et bataillien, «shoking» en un «Canis Lingua» aux accents si délicieusement sorbonniens et respectables.

Le plaisir de la recherche avec toutes ses hypothèses, ses possibilités, ses fausses pistes, ses choix cornéliens et ses fous rires nous fit regretter à tous deux l’abandon ou l’ignorance d’une discipline dont nous ne pouvions imaginer le potentiel euphorique.

Le ton de cette exposition, de sa préparation était donné.

Autre dictionnaire, non moins respectable : le Larousse. Bien pratique lui aussi, nous apprend que la langue peut-être morte (nous venons d’en avoir un bel aperçu), vivante, naturelle ou encore construite et même régionale.

Laissons là, la linguistique et ses passionnants corollaires, la syntaxe et la sémantique. Là n’est pas notre sujet ou, en tout cas, pas le principal. C’est du sublime appendice dont il est question ici. Même si, par le plus heureux ou malheureux des hasards, l’un ne va pas sans l’autre. Nous le savons tous, dès que le second se délie le premier se libère parfois à nos propres frais mais, avouons-le, souvent pour notre plus grand plaisir aussi pervers qu’il puisse être.

La langue est donc, en premier chef, un organe. Elle l’était d’ailleurs avant d’être un ensemble de signes permettant la communication, évolution oblige.

L’usage de la langue, à la fois, donc, organe et mode de communication, libère.

Marc Alberghina le fait d’une manière assez frontale et immédiate en abordant, dans son travail, des sujets qui sont, pour lui, autant d’interrogations, de questionnements ou plutôt d’incompréhensions qui lui tiennent à cœur ou, pour être plus juste, le taraudent, le hantent au point de ne pouvoir s’en défaire qu’en «faisant».

Fatigué d’être un homo sapiens doté d’une langue et apte au langage, il a fait le choix d’être un homo faber.

Fatigué? Ou bien, plutôt, découragé et même terrorisé à l’idée de devoir énoncer sa pensée en utilisant sa langue au sens propre comme au sens figuré -c’est peut-être pas son truc- il fabrique. Ses «outils», ses œuvres à lui, sont son «langage» formel. Cela va sans dire, ils n’appartiennent qu’à lui. Et, pourtant, ils sont compréhensibles par tous. Ses œuvres sont à la fois la matérialisation du sujet abordé, son énoncé et le moyen d’appréhender ce dernier. L’énoncé, autrement dit dans le cas présent la matérialisation de l’objet «sujet», pourrait donc faire l’objet d’une analyse syntaxique et sémantique? Ce serait, du même coup, une manière logique et rigoureuse de l’appréhender.

Marc Alberghina choisit une stratégie, celle du partage.

Il donne, partant du principe que cette appréhension doit être aussi et, avant tout, une appropriation. Il donne à voir ses œuvres, en espérant secrètement qu’on les lui arrache des mains. Parce que faire est ce qui l’intéresse en premier chef, l’objet fini n’a plus d’intérêt pour lui. Il est déjà sur autre chose, plus avant. La relation au regardant doit donc, à ses yeux, être directe. Ce dernier est frontalement et immédiatement mis en relation avec ses œuvres. Il est invité pour ne pas dire «contraint» à voir ce qui est à l’œuvre et qui est, aussi, son «œuvre». C’est «lui», c’est à dire «nous», «nous» tous, qui «a» fait, qui «avons» fait cela, qui agissons de cette manière-là. L’œuvre a vocation, par une approche très Kantienne, à être saisie par l’intelligence dans la diversité des perceptions possibles, elle doit aller au-delà de l’appropriation physique des œuvres malgré tout.

Marc Alberghina organise une catharsis par la théâtralisation d’un énoncé qu’il construit avec des syntagmes et des sèmes bien particuliers. Ce sont : la terre, des gestes, le rapport au temps, celui propre à l’atelier, celui nécessaire à la réalisation d’une œuvre, des émaux, la cuisson mais aussi, de manière étonnante, des référents propres à son parcours personnel confrontés à ceux de l’histoire de la céramique et tout particulièrement celle de Vallauris où il a choisi de vivre et de travailler, le monde et les êtres qui l’entourent, forcément et tout de lui-même, tout absolument tout.

«Faire» est important. Ces œuvres, il les fait d’abord pour lui, c’est évident. Il doit les faire.

Cette catharsis qu’il met en œuvre de manière inconsciente, il en est le premier bénéficiaire. Premier témoin privilégié, surpris peut-être, parfois, souvent même, il en a besoin. C’est une nécessité absolue.

Les sujets abordés sont toujours liés à sa propre expérience de la vie, à sa relation au monde, aux autres et au perpétuel chaos plus ou moins grand dont il est témoin et dont il préfère, en apparence, s’amuser mais avec une inquiétude et une gravité qui confinent, à force, au sublime.

Il s’en amuse peut-être parce que comme tous, il sait qu’il y participe à sa manière.

Il verbalise son ressenti au travers d’œuvres qui nous mettent devant une évidence : c’est un homme perpétuellement blessé par les avaries du genre humain. Il ne comprend pas, il ne comprend décidément toujours pas et ce n’est pas faute d’avoir essayé et de continuer à le faire.

Pas de langue de bois donc mais une pudeur qui lui interdit d’aller trop loin.

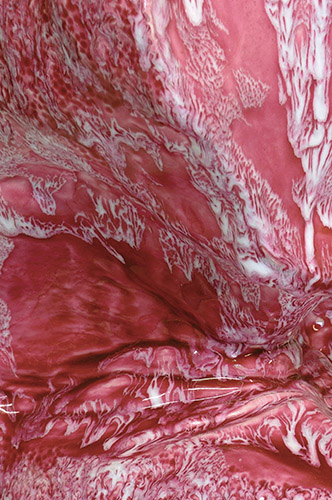

Dans cette logique, les «langues» de cette exposition, fascinantes à plus d’un titre, sont l’exemple parfait de sa manière d’opérer.

Elles sont là, devant nous, avec leur logique propre, parfaitement déroutantes.

Certaines sont, toutes à la fois, obscènes, dégoûtantes, baveuses, sirupeuses même et dégoulinantes. Une autre a la morbidité d’une langue de pendu. Il manie l’excès, on le sent, avec un plaisir non dissimulé et une parfaite maîtrise. Tout est sous contrôle et pas seulement les moyens techniques mis en œuvre.

Il nous livre, là, plusieurs types de pièces. Leur point commun: elles se nourrissent d’un art céramique populaire qui est la marque de Vallauris, la ville où il a son atelier.

Il augmente la réalité par le truchement du surdimensionnement, d’un modelage expressif (dont le «classicisme» par son anachronisme délibéré évacue toute idée d’académisme) et d’un émaillage outrancier nourri aux sources du «Kitsch» vallaurien.

Les premières permettent une mise en abyme du lieu et du processus de création. Une table de coulage, une série de tournettes évoquent l’atelier de l’artiste. D’autres sont de simples objets dans l’espace, des sculptures autonomes. Toutes ont un fort potentiel d’évocation qui passe par le mode de présentation bien sûr mais, avant tout, par la représentation du sujet lui-même.

Les représentations de langues dans l’art sont rares et pourtant, à y regarder de plus près, celui-ci n’a jamais véritablement été très pudique. En tout cas il n’a jamais fait preuve de pudibonderie. Ce n’est pas une découverte.

Il montre, tantôt avec tranquillité et innocence, donne à voir, exhibe le corps dans sa totalité, tantôt même, avec une certaine malice. Aussi loin que l’on puisse remonter, le corps est exhibé, sans fausse pudeur, sur les parois des grottes préhistoriques, durant toute l’antiquité aussi, puis sur les murs des chapelles, des églises et des cathédrales, dans les salons, aux yeux de l’amateur dans son cabinet, du public dans l’espace collectif. Finalement, les périodes où le corps est caché, censuré, où une partie de celui-ci est voilée par souci de décence, restent rares et font figure d’accidents et encore, souvent, a posteriori. Le corps et sa représentation sont depuis toujours un sujet majeur pour les artistes et ce, avec la bénédiction de tous ou presque.

On peut s’étonner, donc, qu’une telle partie du corps humain, la langue, aussi signifiante, fasse si peu l’objet de représentations dans l’art par rapport à d’autres. Le sexe, comparativement, est omniprésent.

Il faut dire que la symbolique de ce dernier ainsi que les codes liés à sa représentation ont été déterminés plus tôt et de manière invasive dès les premières formes d’expression artistique.

Les idoles, les dieux de l’antiquité ont un sexe dont à l’évidence ils ne cessent de se servir

La fécondité a toujours obsédé l’homme.

Dans notre religion monothéiste judéo-chrétienne il semble bien que Dieu soit peu porté sur la chose. Il crée mais ne procrée pas ou alors d’une manière si incongrue que l’on peut se permettre de douter de la nature de l’acte lui-même. Il engendre. Ces remarques étant faites, il est donc normal de constater que notre monothéisme, n’arrivant pas en pole position dans la chronologie de l’histoire des religions, ait été l’héritier d’une symbolique déjà très structurée et quasi indéboulonnable. La représentation du sexe est partout, de manière plus ou moins explicite.